超音波流量計の測定原理などを解説しているページは、下記のようにあります。

超音波流量計は、クランプオンといって配管の上から取り付けることができるので便利です。しかし、実際に配管を流れている流量を測定してみたら、なんか流量計の表示値とズレてる時ありませんか?

超音波流量計で測定誤差が大きいときに原因として以下の事も考えてください。

・流体の比重を考慮して超音波の音速設定したか?

・流体が変わったり、流体の温度が変わったりしてないか?

それぞれについて解説していきます。

流体の比重で流量計の測定値はズレる

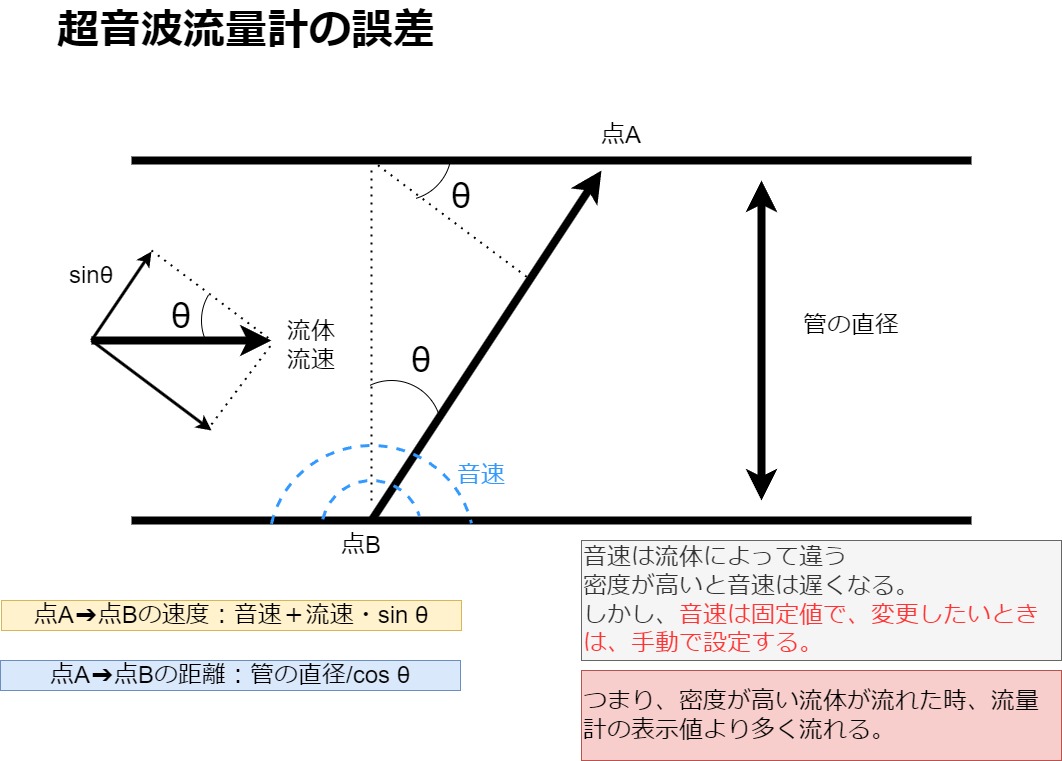

超音波流量計は、音波の送受信にかかった時間で流量を求めています。時間差伝搬方式とも呼ばれていますね。超音波流量計で設定しなければいけない値は、管の直径、管の材質、肉厚、音波速度などがあります。しかし、音波速度は、空気中や水中など伝搬する媒体で変化するって聞いたことありませんか?つまり、管路中の流れる流体が何種類かあったり、温度によって密度が変化しやすかったりすると、実際の音波速度が変わります。私は、これが誤差の原因として、出ることが多いと思っています。気泡やスラリーによる影響は、エコーの乱れが大きいので、測定できてない時はエラー表示などの対策ができます。しかし、流体の変化を判断することはできません。

ネットで測定原理を調べていると、実際は流体中の音波速度の影響を消すために、送受信の時間差を周波数差にすることで、流体流速を求めています。なので、音波速度の影響は受けないのでは?と思うかもしれません。しかし、何度も言うように音波速度はこちらで流量計に値を設定します。(各メーカーの超音波流量計には音波速度を設定するものが多い。)音波速度の影響がないのなら、こちらで設定しなくてもよいはずです。つまりそれは、音波速度の影響を受ける事を示唆しています。周波数差で速度を求めていないのか?理由は分かりませんでした。

音波速度の影響を受けるとするなら、流量計で設定されている音波速度より遅い音波速度の流体が流れた時、つまり密度が高い流体が流れた時、流量計の表示値より実際は多く流れています。仮に水と水より密度の高い液体が流れていて、流量計の表示値が同じだった場合、音波速度の設定値が同じなら、流速は同じになります。しかし、実際の密度の高い液体の音波速度は設定値より遅い。時間差伝搬方式は、上図のように送受信の時間から速度を算出するので、設定値の音波速度との差分が、実際の流速に反映されます。

点A→Bの速度が100として、実際の音波50とすると、実際の流体速度は50。

これが、設定した音波が60とすると、計器の表示速度は40です。

このようにして、実際の表示値より多く流れていきます。

流体が変わったり、流体の温度が変わったりするとズレる

上記の理由で、音波速度の変化が流量誤差に大きく影響します。

苛性ソーダの温度による密度変化のリンクです。

温度が低いと、比重が上がっています。基本的に溶液系は液温が低いと密度が高くなります。冬の気温の低いときに、思ったより液体タンクの減りが早いと思ったことはありませんか?こういうときは、設定音波速度を上げましょう。また、流量計には、スパン調整というのがあり、表示流量に補正をかけたりすると思いますが、それでも対応できます。この辺の理屈を知っていると考察しやすいです。

また、液体中の音速は、以下のように求められるようです。

cは音速、Kは体積弾性率、ρは密度です。密度がしっかりがきいてますね。

音速は、硬さと密度によって決定します。固体>液体>気体の関係で速くなりますが、物質の状態が同じなら音速は密度が大きいほど遅くなっていきます。

最新機種はズレない!

実はこれらの話は、いままではこうだったという話です。

キーエンスの最新機種FD-Hには、自動補正機能というのがついており、流れる液体によって音波速度を自動で補正をかけてくれる機能が付いています。しかも価格は、従来型と同じ値段です。素晴らしいですね。

おそらくドップラーシフトという測定原理と時間差伝搬方式のハイブリッドで上手く使い分けていると思います。音波速度の自動補正の他にもスラリーや泡なんかにも強くなっていると思われます。

流量計は測定原理によって色々すみ分けがされていましたが、割と超音波流量計が主流になっていきそうな気がします。厳密に測定したいときは質量流量計でしょうが高いですからね。

皆さんの参考になればと思います。

コメント